Im letzten Sommer wurde ich gebeten, für die Absolventenzeitschrift der kulturwissenschaftlichen Studiengänge der Universität Hildesheim einen kleinen Text zu schreiben. Ich dachte: Schön, Texte schreiben, das kann ich. Ich mag Texte schreiben.

Außerdem verdanke ich der Uni eine Menge, und habe wenig davon zurückgegeben. Außerdem gab es, was mich etwas überraschte, tatsächlich auch Honorar. Alles passte zusammen. So lange, bis ich das Thema erfuhr: Netzwerke.

Die - klar - wichtig sind, vor allem wenn man in diesem irgendwas-mit-Medien-Berufsfeld arbeitet. Aber das ist weder mein Thema, noch meine Stärke, noch irgendetwas anderes. Ich nahm es trotzdem in Angriff, und versuchte, meine Schwächen durch einen charmanten, plaudrigen Ton wieder wett zu machen, und mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich habe beim Schreiben in bisschen was gelernt. Das reicht mir eigentlich schon. Vielleicht ja auch noch jemand anders. Wer weiß.

Im Originallayout kann man ihn übrigens hier lesen.

Knüpfstücke

Lose

Ideen zu alten und neuen Netzwerken

| Wir sind alle nur aus Knoten gemacht. Bild von hier. |

Manchmal

bekomme ich Facebook-Nachrichten, in denen Leute Unmögliches von mir

verlangen. So was wie: „Wir bräuchten noch einen Text über

Netzwerke. 10.000 Zeichen. Du hast vier Wochen, das ist doch ok,

oder? “

Ich

dachte: Netzwerke. An sich. Das stemmt doch kein Mensch.

Und

ich dachte: Warum ich? Ich bin nicht gut darin, gesehen zu werden.

Ich stehe meistens am Rand der Tanzfläche, mit einer Flasche Beck's

in der Hand. Da suchen die meisten Leute nicht nach mir, die meisten

Leute suchen dort nach gar nichts. Netzwerken ist mir suspekt.

Menschen sind mir suspekt.

Dann

aber kam eine zweite Facebook-Nachricht dazu, zehn Minuten später.

In der Nachricht stand etwas von einem Honorar. Da dachte ich: Es

ist eine Herausforderung. Vor denen habe ich mich noch nie gedrückt.

Und

ich dachte: Ich bin auch gut darin, bei diesen Gelegenheiten, wo ich

mit einem Beck's in der Hand am Rand der Tanzfläche stehe, als

letzter zu gehen.

Aber

dazu später.

Der

Ort spielt keine Rolle

Ich

weiß nicht, was ein Netzwerk ist. Ich weiß, dass es – in dem

Sinn, in dem ich es hier brauche – ein Knüpfstück aus

Verbindungen zwischen Menschen ist, mit Verbindungen, mit Knoten,

locker, ohne Hierarchien. Ein selbst organisierendes Knüpfstück aus

Menschen, die sich grundsätzlich nicht wirklich unsympathisch sind,

die sich gegenseitig Vorteile verschaffen, die sich Arbeit

zuschanzen, die sich gegenseitig als Verteiler nutzen. Verbindungen

zwischen Menschen, also die für den einzelnen leisten, was der

einzelne alleine nicht kann, oder die eine vorübergehende

Gemeinschaft bilden.

Mir

wurde in dem Zusammenhang ein Forscher namens Peter Kruse empfohlen,

ein Psychologe, der zur Theorie dynamischer Systeme forscht. Er ist

Zukunftsforscher, tourt mit komplizierten Diagrammen im Gepäck über Tagungen und erntet dort mit seinen Vorträgen immer frenetischenApplaus. Zuallererst aber ist er ein bärtiger, sehr freundlich

wirkender Mann, der mir mit einem Problem weiterhalf, das ich mit mir

herumschleppte, seit ich die Herausforderung dieses Textes angenommen

hatte: Wie das alles kleiner machen, verdaubar, beschreibbar? Über

welche Sorte Netzwerk schreiben? Diejenige, die man knüpft, wenn man

tatsächlich irgendwo ist? Das Netzwerk, dessen Basis halberinnerte

Unterhaltungen auf Vernissagen, Premieren, Lesungen, Konzerten

undsoweiter sind? Oder das andere, das große, das sich ja sozusagen

längst von den Körpern getrennt hat, das Netzwerk, dass in den

endlosen Kabeln, Serverkisten und Funkwellen wohnt, die sich quer

über Welt spannen? Nicht, dass man das wirklich trennen könnte,

aber trotzdem.

Als

ich einen Kruse-Votrag von allen diesen wahnwitzigen,

dreidimensionalen Diagrammen entkleidet hatte, die aus genauso

irrwitzigen Befragungen entstanden waren, kam es mir vor, als schaue

der bärtige Mann mir tief in die Augen, und sagte: „Mein Sohn, du

wirst nie die richtigen Antworten finden, wenn du die falschen Fragen

stellst.“

Für

die Dynamik, die Funktionsweise eines Netzwerks, für das, was es

soll – Informationen zu verbreiten, Menschen miteinander zu

verknüpfen - spielt es keine Rolle, wo das Netzwerk sich befindet.

Die Größe spielt eine Rolle, die Frequenz und – vielleicht - die

Qualität, im Sinn von: der Art der Aktivität der Mitglieder, es

spielt eine Rolle, wieoft und wieviel die kleinen Knötchen zwischen

ihren Verbindungen kleine Nachrichten, Ideen, kleine Datenmengen hin-

und herschicken. Ob das on- oder offline oder sonstwo passiert,

spielt keine Rolle. Im Prinzip.

„Aber

die Revolution“, sagte der bärtige Mann, „hat schon längst

begonnen.“

Netzwerkpflege

publizieren

|

| Genau so, nur mit weniger Franzosen und mehr Internet. Bild von hier. |

Was

für eine Revolution eigentlich? Und das ist nicht ein zu großes

Wort für alle diese bekloppten Katzenbilder? Auftritt eines zweiten, großen Netzwerk-Weisen: „Ähnlich

wie vor 7000 Jahren im Anbeginn der geschriebenen Geschichte läßt

die Echtzeit-Ethnie sich heute am

Ufer eines großen Flusses nieder, des Livestreams“, schreibt Peter

Glaser, Journalist, Schriftsteller, leidenschaftlicher

Wortverdreher, hauptsächlich aber: Sammler, Archivar von Netzkultur,

und damit auch von Vernetzungskultur. Und was tut sie dort, die

Echtzeit-Ehtnie? Sie kommuniziert. Sie verbindet sich untereinander

auf Arten, die zu viele, zu vielfältig sind, um sie aufzuzählen.

Ganz einfach. „Denn Menschen interessieren sich nicht für

Maschinen. Menschen interessieren sich für Menschen“, schreibt

Glaser weiter. Die Revolution ist keine Revolution des Ortes – es

ist eine Revolution der Partizipation. Der Masse. Der Reichweite.

Eine Publikationsrevolution. Einmal, weil es einfacher geworden ist,

Ideen und Anliegen mitzuteilen. Dann aber auch, weil es viel

einfacher ist, das Netzwerk aufrecht zu erhalten. Denn: Ein Netzwerk

braucht Pflege. Ein Netzwerk muss sich selbst immer wieder

auffrischen, muss sich selbst vergewissern, dass es da ist. Man muss

immer mal kleine Datenpakete durchjagen: Ein gemeinsames Glas Wein

hier, ein Ausflug dort. Das gilt immer und an jedem Ort, in jeder

Welt. Nur: In der eigenartig-einzigartigen

Sender-Empfänger-Infrastruktur, die einschlägige

Vernetzungsangebote im Internet einem bieten fällt genau das viel

leichter, weil es sich nicht anfühlt wie die Arbeit, die

Netzwerkpflege macht. „Im Netz sind Medien nicht mehr nur Dinge,

die wir benutzen – wir leben heute in unseren Medien, auf Facebook,

Twitter, in Foren und Blogs. 'Sharism' nennt der chinesische Blogger

Isaac Mao, was die sozialen Medien und Communities antreibt – die

Lust daran, Dinge mit anderen zu teilen,“, sagt wieder Peter

Glaser.

Im

Netzwerk werden Daten geteilt: Ich selbst habe schon lange aufgehört,

die Leute auf meiner Facebook-Freundesliste als Freunde zu bezeichnen

– ich nenne sie Publikum. Und sie mich. Wir sind Knotenpunkte in

einem Knüpfstück, in dem jeder Sender und Empfänger ist, in dem

jeder ständig publiziert, sein Publikum über aktuelle Entwicklungen

in seinem Leben und über seine Interessen auf dem Laufenden hält,

in dem er fröhlich herzeigt, was er gemacht hat, was er gefunden

hat.

Magische

Quadrate

Es

geht gar nicht so sehr darum, dass ein Netzwerk nur im Netz

existieren könnte, noch nicht einmal darum, dass sich Dinge –

Bilder, Worte – nur im Internet viral verbreiten könnten. Es geht

nicht darum, dass das Internet eine völlig neue Mechanik

hervorgebracht hätte.

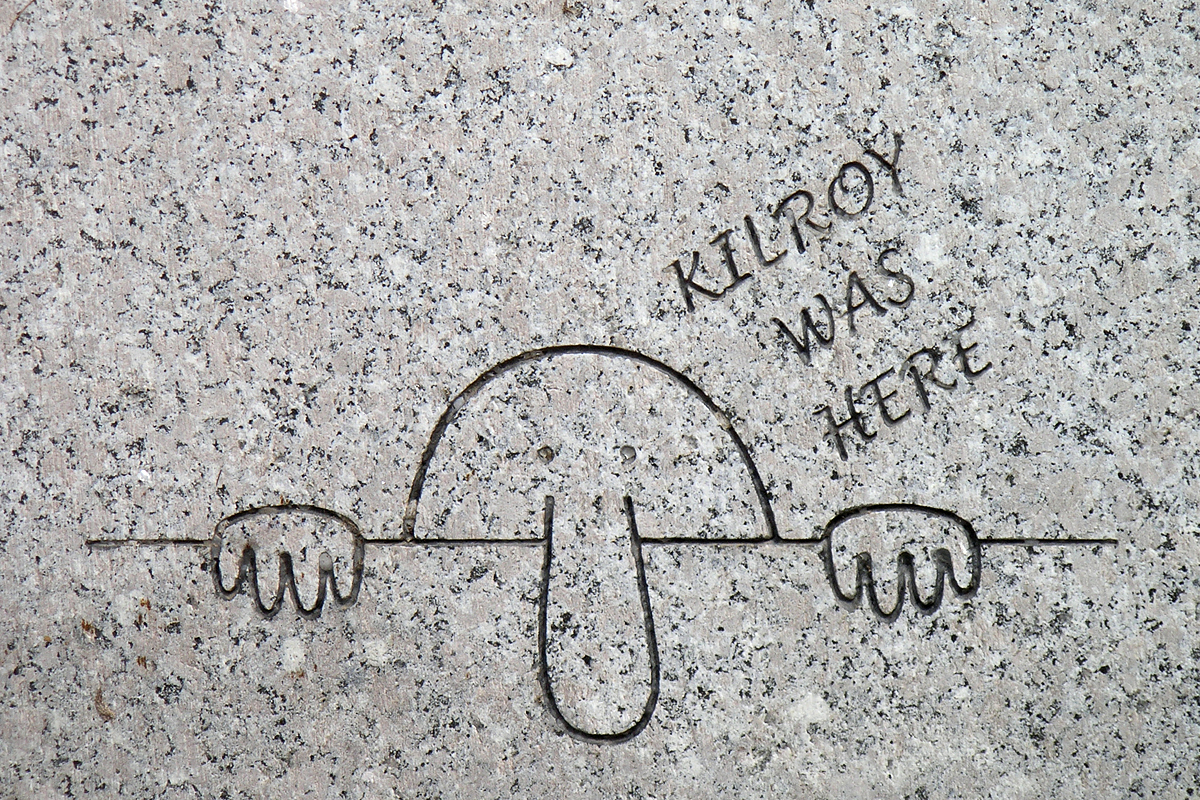

|

| Viral, bevor es viral gab. Bild von hier. |

Aus

der Zeit vor der Digitalisierung, aus dem zweiten Weltkrieg herum,

kennen wir den „Kilroy“, ein Bild, dass sich rasend schnell

verbreitete. Aus der Zeit vor den Massenmedien - aus dem alten

Pompeji - lässt sich das Sator-Quadrat anführen, ein Magisches

Quadrat, das heute in ganz Europa auf Kirchen, Grabsteinen und

historischen Gebäuden zu finden ist. Sie wanderten genauso durch die

Netzwerke, verbreiteten sich wie heutzutage Katzenbilder oder diese

leidige „Kony 2012“ Kampagne, die plötzlich an allen Ecken und

Enden aufpoppte.

Es

hat immer Menschen gegeben, die selbstgebasteltes – Fanzines,

Flugblätter – an den Informationsfiltern der etablierten Medien

vorbei durch ihre Netzwerke gejagt haben, weil sie der Meinung waren,

ihr Anliegen bräuchte Aufmerksamkeit. Es hat immer Leute gegeben,

die ihre Netzwerke dafür nutzen, an Jobs zu kommen, die ihre

Netzwerke zu ihren eigenen Vorteil nutzen, und sich für den Vorteil

anderer benutzen ließen.

Nur

ist heute die Infrastruktur besser, sind die Netzwerke größer und

leichter zu bedienen, ist die Verbreitung sehr viel einfacher und

schneller zu bewerkstelligen.

Das

interessante daran ist, dass die Netzwerke, die wir hatten, und immer

noch haben, sich nicht großartig geändert haben, wenn man einmal

von der Größe absieht – wir haben uns nur in sie hineinbewegt,

unseren Lebensraum in sie hinein verlängert: Die Netzwerkaktivitäten

sind näher an uns gewachsen, wir lagern Teile von uns – die es

ohne digitale Netzwerke vielleicht gar nicht gäbe – dorthin aus.

Wir

sind – das ist der Extremfall - noch dichter mit Infrastruktur

zusammengewachsen. Sie ist benutzerfreundlicher geworden, das

Netzwerke aus Menschen, mit denen ich verbunden bin, ist komfortabler

zu handhaben. Es

ist eine Infrastruktur, die genutzt werden will, und das heißt:

Gefüttert. Je größer, je schneller das Netzwerk ist, desto

hungriger ist es.

Aufmerksamkeit

Denn

wir lassen uns ja nicht nur am Echtzeit-Strom nieder: Wir befüllen

ihn. Wir sind seine Quelle. Wenn jeder ständig Sender und Empfänger

ist, wenn die Netzwerke ständig da sind, dann gibt es nur eines, was

sich lohnt zu generieren: Aufmerksamkeit. Die geheimnisvolle Kunst,

den Strom für kurze Zeit einmal anzuhalten, das eigene Anliegen, was

auch immer es sein mag, so zu präsentieren, dass es für andere

Mitglieder des Netzwerks anschlussfähig ist, die geheimnisvolle

Kunst, soviele Verbindungen, so viele Knötchen wie möglich zu

belegen.

Der

Gewinn? Ohne mein – in meinem Fall Facebook-Netzwerk - hätte ich

diesen Text nie geschrieben. Ich hätte viele andere Texte nicht

geschrieben, geschweige denn veröffentlicht. Ich wäre nicht

demnächst Herausgeber eines wunderbaren Buches. Ich würde nicht für

diese oder jene Zeitschrift oder Zeitung schreiben. Ich wüsste keine

Möglichkeit, meine Prosa, meinen Journalismus, alles dazwischen

irgendwo unterzubringen. Kurz gesagt: Ich wäre praktisch arbeitslos.

Und umgekehrt würde ich ins Leere produzieren.

Einen

letzten Rat würde ich gerne auch noch anbringen:

Wer auf der Partys in der Ecke steht, und als letzter geht, wer es

bleiben lässt, penetrant seine Netzwerke erweitern zu wollen, der

lernt die interessanteren Leute kennen. Wirklich.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen